Desde sus orígenes como Estado, la religión y la moral cristiana han sido pilares en las disposiciones y costumbres de la política estadounidense. La nación norteamericana fue fundada, en parte, por los cuáqueros, un grupo religioso que llegó buscando un lugar donde poder practicar su religión lejos de la intolerancia que imperaba en Europa y Gran Bretaña a principios del siglo XVII. No obstante, si bien los cuáqueros eran profundamente religiosos, cabe anotar que Estados Unidos no es un Estado fundamentalista, aunque eso no ha impedido que lo religioso sea un componente central en la construcción de su identidad nacional.

“En vano se llamaría patriota el que intentase derribar esas dos grandes columnas de la felicidad humana, donde tienen sostén los deberes del hombre y del ciudadano. Tanto el devoto como el mero político debe respetarlas y amarlas (…) La razón y experiencia nos impiden confiar que la moralidad nacional pueda existir eliminando los principios de la religión”

George Washington 1796

Por lo tanto, no resulta incoherente que, incluso en la actualidad, la religión y la moral cristiana siguen influyendo en la política interna y externa estadounidense. La autora María Teresa Aya[1] afirmaba que la fe de los estadounidenses no es simplemente una devoción a Dios, sino una expresión de confianza y fe en sí mismos como garantes de la felicidad de todos. Esta religión civil, mezcla de la religión y patriotismo, ha llevado a muchos a concebir la misión de Estados Unidos en el mundo como una suerte de mandato divino, encargada de propagar sus ideales democráticos e ideológicos al resto del mundo. Este pensamiento ha permitido justificar y legitimar históricamente sus intervenciones en el sistema internacional, a pesar de que estas acciones se encontraban motivadas, a la par, por intereses económicos.

En las últimas décadas, esta religiosidad civil ha mutado hacia un nuevo conservadurismo religioso, especialmente visible durante el primer mandato de Donald Trump y el actual. Aunque Trump no sea, en sentido estricto, un modelo de virtud cristiana (sus escándalos, denuncias, lenguaje y estilo de vida están lejos del puritanismo que históricamente marcó a la derecha estadounidense), su figura se convirtió en el símbolo político de un cristianismo nacionalista, dispuesto a sacrificar la moral personal en nombre del bien común.

Lejos de romper con el conservadurismo religioso tradicional, el trumpismo lo reconfigura. Donde antes primaba la rectitud moral y la conducta ejemplar, ahora domina una lógica de guerra cultural. Para una parte importante del electorado religioso, Trump no representa al creyente virtuoso, sino al guerrero que defiende los creyentes y la voluntad de Dios. En este contexto, sectores evangélicos, católicos ultraconservadores e incluso grupos supremacistas encontraron en su discurso una herramienta para preservar lo que consideran los “valores tradicionales americanos” que se encuentran amenazados por el multiculturalismo, la inmigración, el feminismo o los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Así, la religión pasó de ser una guía moral a un discurso de resistencia identitaria: defender a Dios, la patria y la familia frente a un mundo “progresista” que perciben como enemigo.

Este sentimiento únicamente cobró mayor fuerza con el atentado contra Trump en el 2024. Este evento produjo que varios círculos religiosos lo concibieran como una figura mesiánica, narrativa reforzada por el mismísimo Trump, quien relacionó su supervivencia con una “misión divina” de restaurar la grandeza de Estados Unidos.

Este giro ha tenido consecuencias tanto internas como externas. En el ámbito doméstico, ha impulsado el retroceso de políticas públicas, la imposición de símbolos religiosos en las aulas, la deportación masiva de inmigrantes ilegales, entre otros. En el plano internacional, se ha traducido en un discurso moralizador que justifica medidas proteccionistas, como el aumento de aranceles o la reevaluación de la USAID, y posturas más cerradas y discursos hostiles frente a los organismos multilaterales, en nombre de la “defensa de América”. Al mismo tiempo, mantiene un apoyo incondicional hacia Israel, en coherencia con la lectura bíblica de parte del electorado evangélico.

Lejos de ser un accidente político, el trumpismo representa la consolidación de un nuevo cristianismo político, donde la fe ya no es un asunto privado, sino una herramienta pública de legitimación del poder. En este escenario, el conservadurismo religioso estadounidense ha encontrado en Trump no a un mesías, sino a un instrumento eficaz de dominación cultural y simbólica.

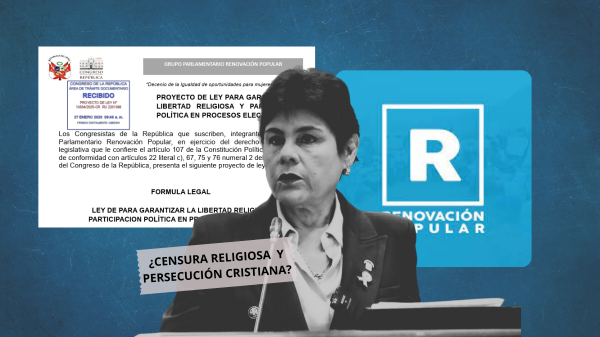

Sin embargo, este fenómeno no se limita a Estados Unidos, sino que ha ido exacerbando mayor presencia en regiones como América Latina. En las últimas décadas, se percibe un eco creciente de ese cristianismo político. La expansión de partidos evangélicos, los discursos religiosos en campañas electorales y la influencia de grupos religiosos en decisiones del Estado son señales de una tendencia compartida. En el caso peruano, este escenario se intensificará en las elecciones 2026. Si bien la moral cristiana puede guiar las posturas políticas, es necesario reconocer cuándo la fe deja de orientar y empieza a manipular.

[1] Aya Smitmans (2007). Ideales democráticos, religión y el destino manifesto en la política exterior de los Estados Unidos. Revista OASIS, núm. 12, pp. 143-157